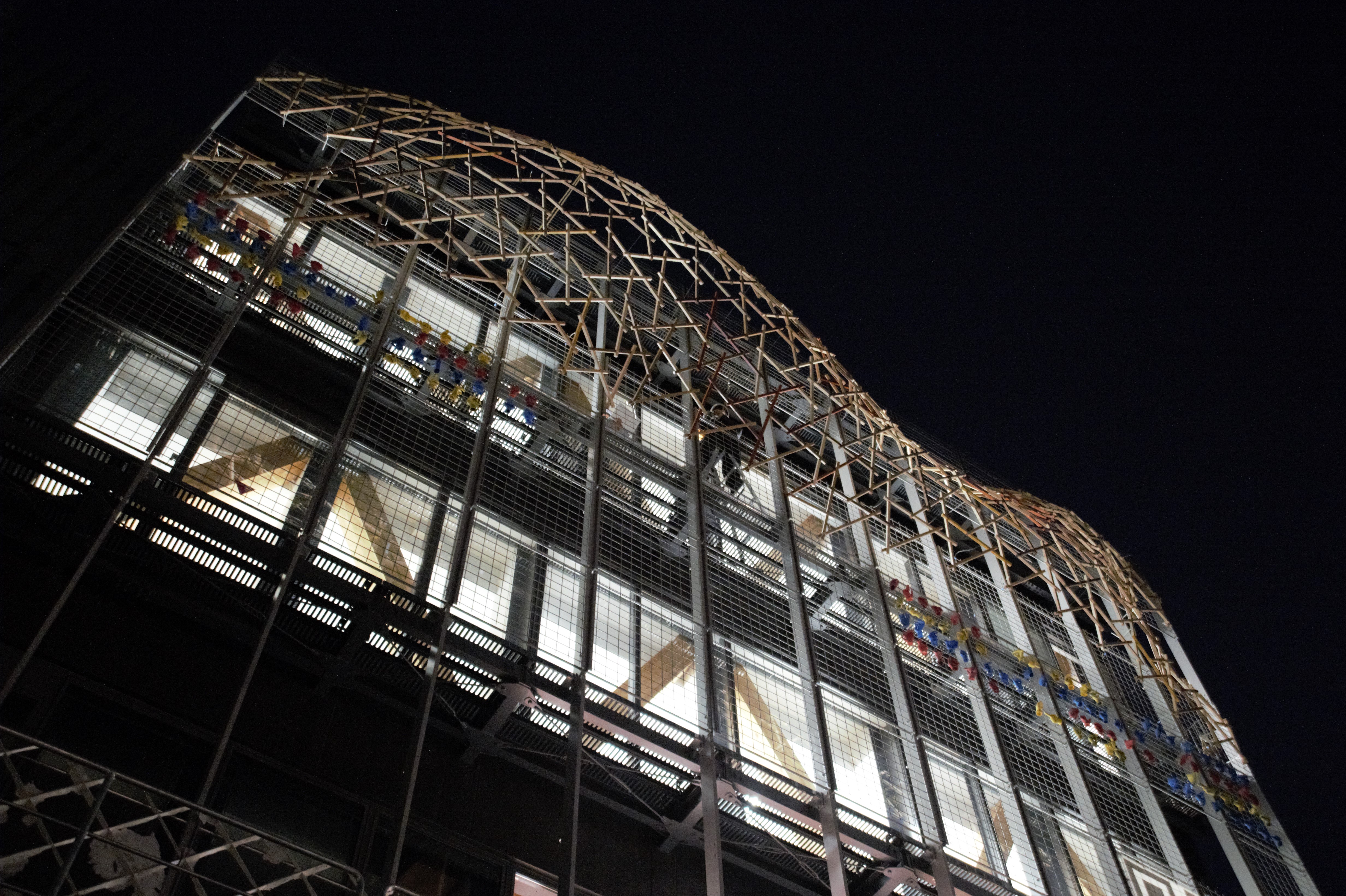

–2022

–Facade Art Work

形態を構造解析して得た応力の違いを樹種の違いで解決し、木組による架構を制作する。

すべての木材がシルバーグレー色に風化しても残る、木材の構造的特性を通して、素材の表層と深層を同時に扱うことについて考える。

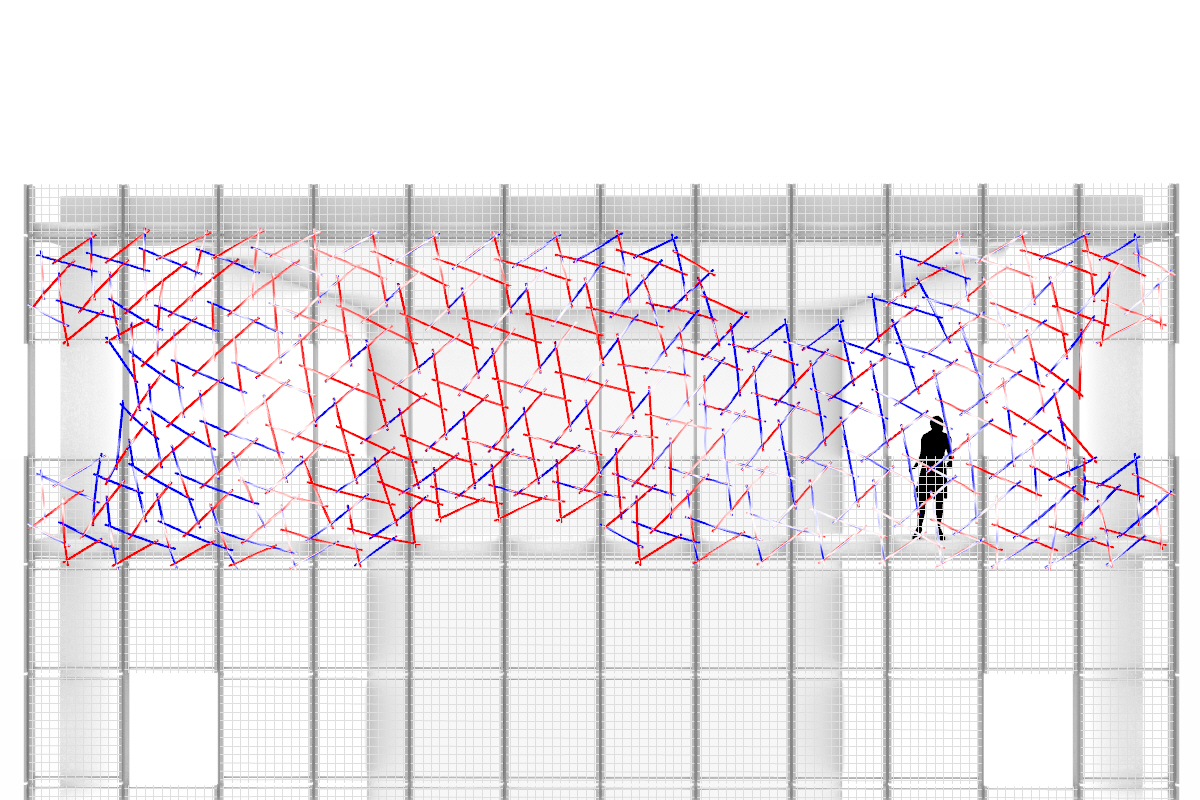

–2022

–Facade Art Work

形態を構造解析して得た応力の違いを樹種の違いで解決し、木組による架構を制作する。

すべての木材がシルバーグレー色に風化しても残る、木材の構造的特性を通して、素材の表層と深層を同時に扱うことについて考える。

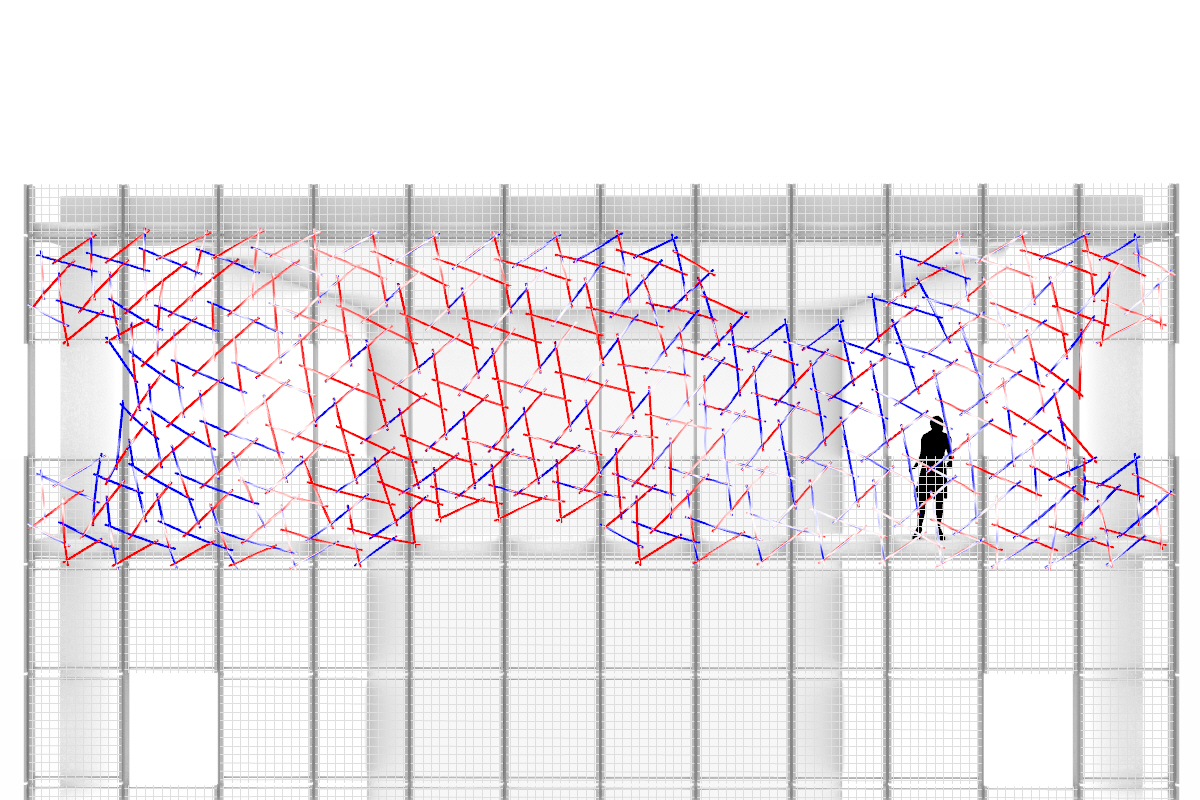

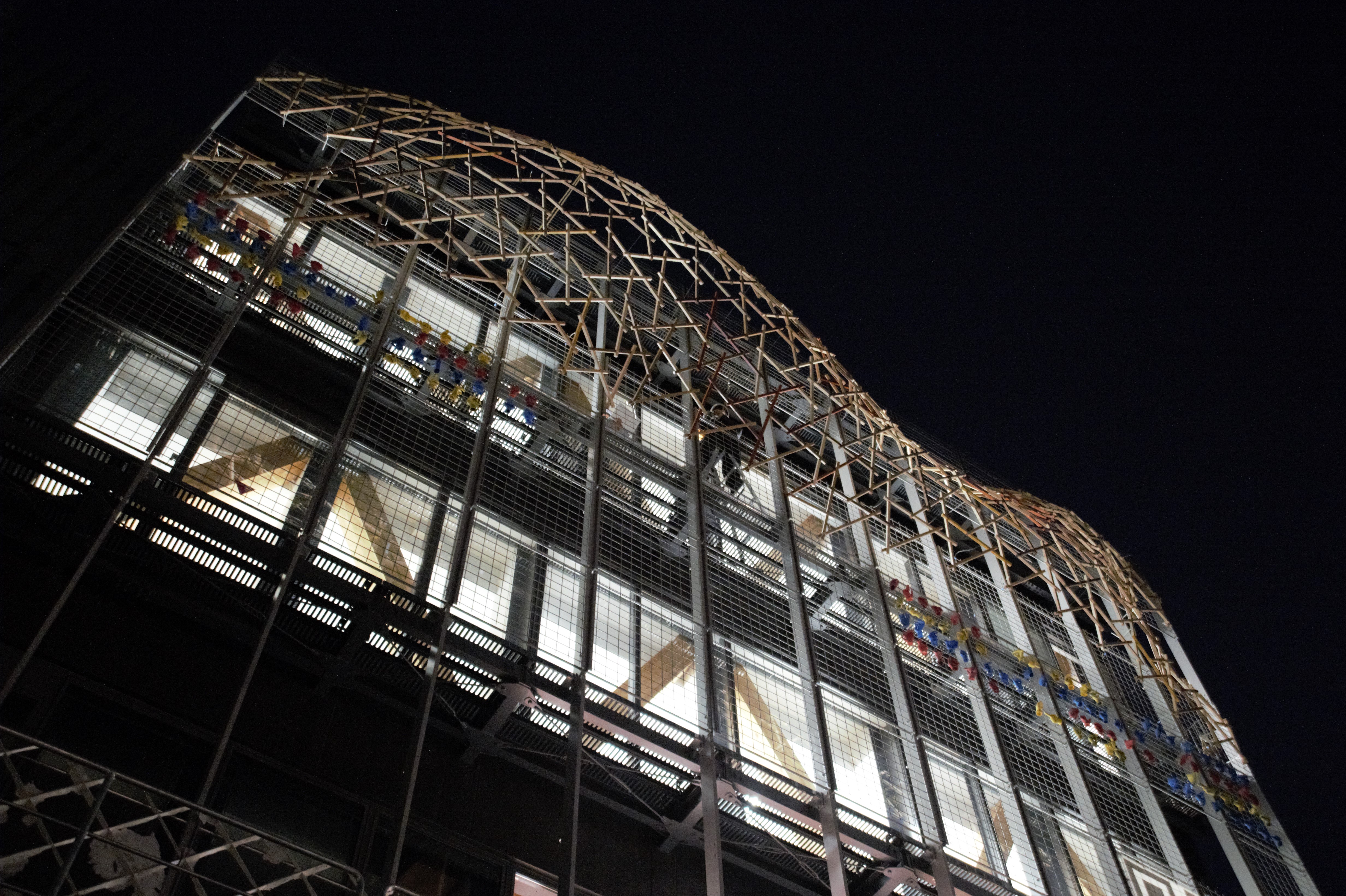

–2016

–インスタレーション

–木材(スギ・ホオ・アカマツ・タモ・クリ・ウォールナット・チーク・パープルハート他)・スチール

–東京藝術大学美術学部総合工房棟前グラウンド

–協働 / 上林修司 長谷光 古山優菜

形態を構造解析して得た応力の違いを、樹種の違いで解決し、パヴィリオンを制作する。

構造を樹種の違いによってとることで、形態が構造的な束縛から解放される。

かたちが、ただかたちとして存在すること。

素材が、素材らしくあること。

「それのそれらしさ」について考える。

a.計画

構造を樹種の違いによってとることで形態が構造的な束縛から解放される。例えば、通常であれば高さや開口、アンカーの位置、メッシュの粗密を調整して応力の分布が均一になるように形態を調整しなければならないが、ここではメッシュの粗密や高さを自由に扱うことができる。粗いメッシュは境界性が低く通り抜けが可能であり、密なメッシュは壁のように機能しうる。

b.設計プロセス

以上のように計画された形状は、平面決定、立面決定、樹種決定の3つの決定プロセスによって設計される。

b-1.平面設計プロセス

まず、平面決定プロセスでは、主にメッシュの粗密を扱う。(構造的合理性とは無関係に)のちにメッシュの結節点(ノード)となる点の配置に粗密をつくる。

b-2.立面設計プロセス

次に、決定された平面に高さを与える。ここでは、メッシュのエッジを梁として大たわみ解析をかけることで立面形状を得る。

b-3.樹種決定プロセス

こうして得られたメッシュモデルをもとに構造計算を行う。構造計算は、Karambaという有限要素解析ソフトウェアを用いた。解析結果は、どの部材にどれだけの軸力が発生するか、という形で得られる。これをもとに、線材に用いられる樹種を選定していく。軸力の大きさに応じて線材を7つのクラスターに分類し、それぞれに3~4種類の樹種を割り当てていく。これにより、各軸力に対して適切な強度の部材が割り当てられる。

c.制作プロセス

このようにして設計された形状をもとに、接合部のジオメトリを決定していく。構造の結節点同士の関係から、接合部における曲率を計算し、接合パーツのジオメトリを生成する。制作の際に必要になる、木材を加工するための治具、そして接合パーツを溶接するための治具は、これら生成されたジオメトリをもとに、自動的に計算、モデリングされ、パラメータが変化するたびに都度異なるカットデータを出力する。すべての材料は結節点の番号によってアイデンティファイされていて、設計、加工、組み立ての全ての段階において、管理されている。

photo / Kosuke Nagata

–2020

–華山1914文創園区,台北市,台湾

-MTRL Taipei

-設計・施工監理 / 甲斐貴大 (studio archē)

-マネジメント / Tim Wong, Pin-hua Chen, 岩倉慧 (Loftwork)

-木材コーディネーション・家具製作ディレクション / 岩岡孝太郎・門井慈子 (ヒダクマ)

-施工 / 甲斐貴大 (studio archē)・Tim Wong, PaulYun Yeh (Loftwork)

-協賛 / 株式会社ASNOVA

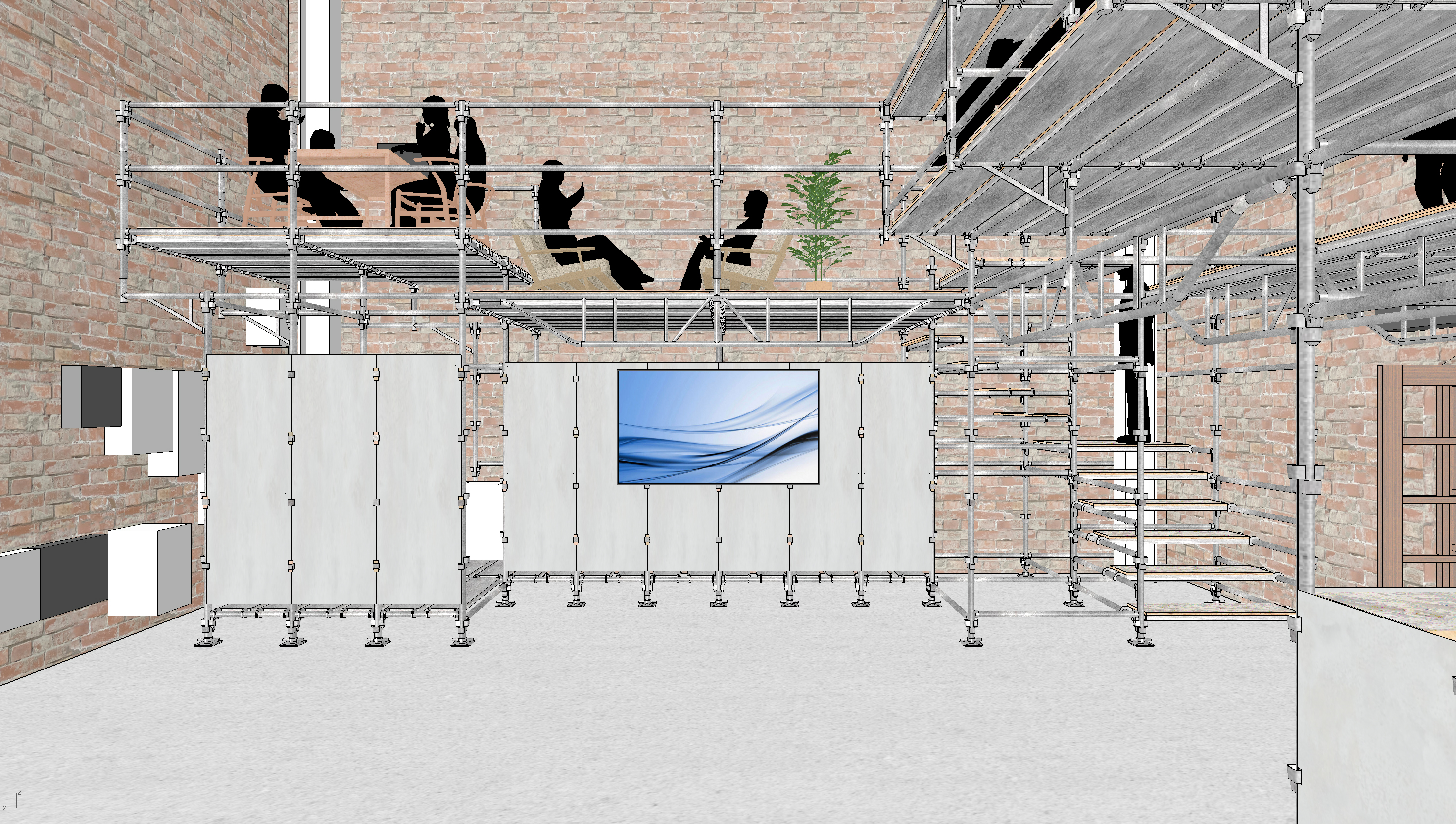

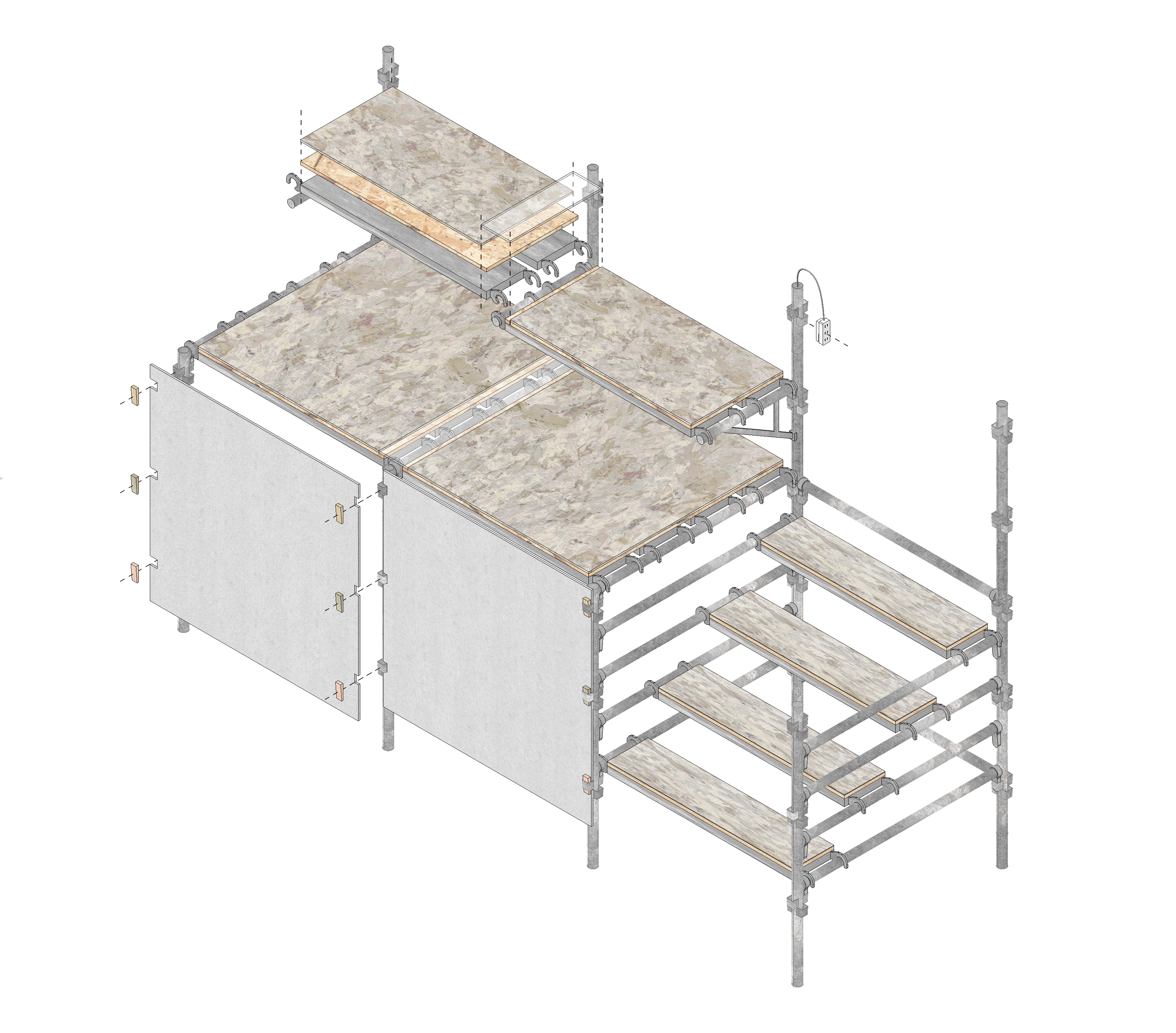

構成のダイアグラム。柱にからみつく要素は、全て分解可能なディテールでつくられている。

[概要]

「MTRL Taipei」は台北の華山1914文創園区に位置する、展示やイベントスペースを併せ持ったオープンオフィスである。華山1914文創園区は、日本が台湾を統治していた時代に建てられた酒造工場跡地をリノベーションした文化施設で、現在はセレクトショップや映画館、ギャラリーが立ち並び、台北の文化発信地としてにぎわっている。今回敷地となったのは、統治時代にお酒の貯蔵庫として使用されていた赤いレンガ造の建物で、これらは台湾の重要文化財に指定されている。

クライアントに求められたのは、「オフィス」と「イベントスペース」の2つであったが、働き方もイベントの形式も変わり続ける中で、単純に何かの用途のためのスペースをつくることは、この場所で起こりうるふるまいを縛り付けてしまうように感じた。オフィスとしてしつらえた空間では執務以上のことは起こりづらいし、かといって何もないオープンスペースではよりしろが無さすぎてアプローチしづらい。用途は規定せずに、名前のないスペースをつくり、使い手が用途を更新し続けることができる状態をつくることはできないかと考えた。

[くさび式足場と3Dモデリングによる設計]

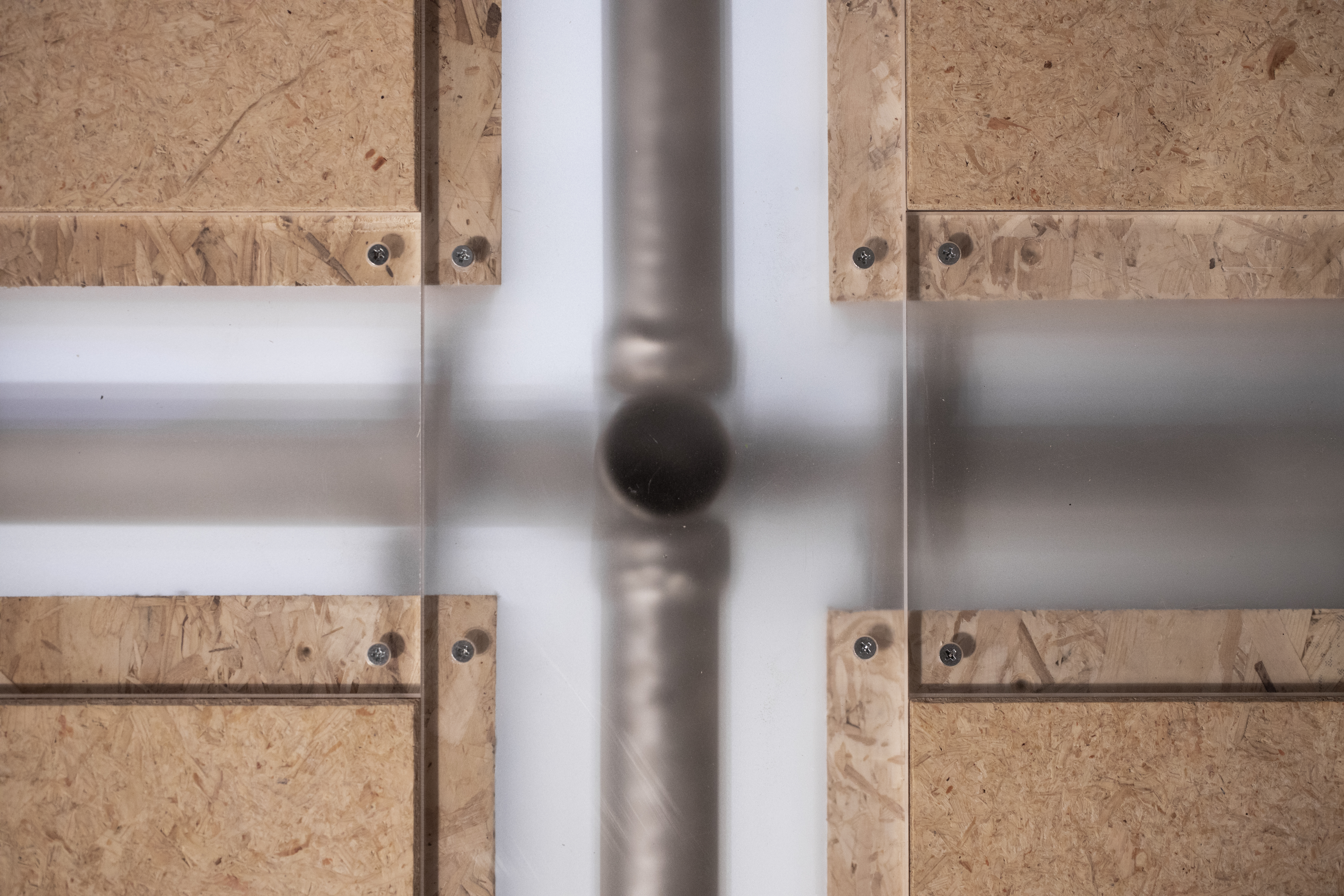

また、敷地の条件として、「重要文化財である建物に直接施工しないこと」「常設の構造物は構造計算を行い事前に申請すること」が挙げられた。今回は、仮設足場に用いられるくさび式足場を使用し、仮設構造物として華山に申請することで、駆体にアンカーを打つことなく、複層の空間をつくることが可能となった。くさび式足場の柱には、450mmピッチで手すりのくさびを打ち込むためのポケットがついていて、このポケットを積極的に転用することで、「構造体のための柱」という柱本来の意味を剥ぎ取り、「機能をとってつけるためのよりしろ」として扱っている。今回は、使用するくさび式足場のパーツ、床や壁の仕上げ材をすべてディテールレベルで3Dモデリングし、設計から制作・施工に至るまで、図面を介さずに3Dモデルで管理している。

[空間のつくられ方をつくること]

床や階段、カウンターやテーブル(としてふるまっている水平面)は、仕様によって用途を規定しないよう、下地・仕上げ材・塗装がすべて同じディテールで仕上げられている。また、柱と壁の取り合いや、柱と踏板、踏板と床仕上げ材の取り合いはすべてあらわしで納められていて、アドホックな空間の成り立ち方を示している。くさび式足場の柱-手すり、手すり-踏板がそれぞれ分解可能であるように、それらに取り付く要素もすべて分解可能なディテールでつくられている。例えば、柱のポケットに合わせてコの字型に欠き取られた壁材は無垢材のくさびで固定されていて、またコンセントパーツは任意のポケットに差し込むことで延長コードのように使用することができる。これらの部材も、加工する際の遊び寸法まで考慮してモデル化してあるため、展示のために壁の材料を変えたり、照明や収納のためのパーツを使い手がデザインして出力することができる。足場による構造体を既存(=前提)の空間として捉え、既存の空間を転用するための事例を示すことで、使い手と空間の距離を近づけることができないかと考えた。

photo / Hans Huang, Wan Chun Ho (Houth)

–2017

–インスタレーション

–アルミ・ナイロン

–GYRE 表参道

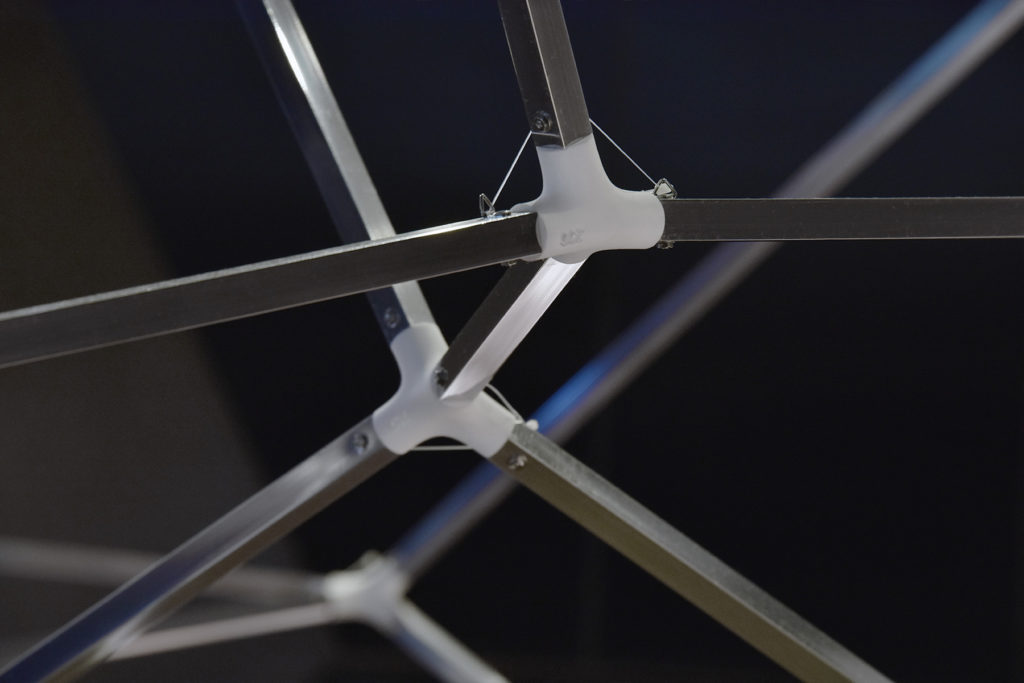

「ムス(産巣)」とは日本人の古層にある自然観と生成の原理を象徴する言葉である。今回展示される作品は、複数点から生成した大小の泡が寄り集まり結晶化するようなイメージ。規則性のあるモジュール配列ではなく、不定形の寄り合いが組織化され成形する様は、社会を構成していく現象を表現している。およそ20mの吊り型オブジェクトは、各鏡面アルミパイプのフレームと249個のジョイントで構成され、全てが異なるユニークデザインである。ジョイントはナイロン粉体焼結の3Dプリントで制作され、ジョイントの柔軟性とねばりにより各パーツが細く小さくなり、全体の軽量化に成功。今回開発の制作ソリューションはオブジェクト形状及びサイズの制限がなく、今後の展開が楽しみである。

–GYRE 2017 Spring Installation / 2017.3.4 – 6.18

–Artist : 藤元明

–Desgin/Production : 甲斐貴大(studio archē)

–Technical Engineering : gh/e

–3D printing cooperation : DMM.make

–Artistic direction : JTQ

photo / Mitsuhisa Mitsuya

-coming soon

–2013

–椅子

–木材(メープル・ホオ・ナラ・ウォールナット・サクラ・ケヤキ・チーク他)

photo / Kosuke Nagata

–2021

–Exhibition

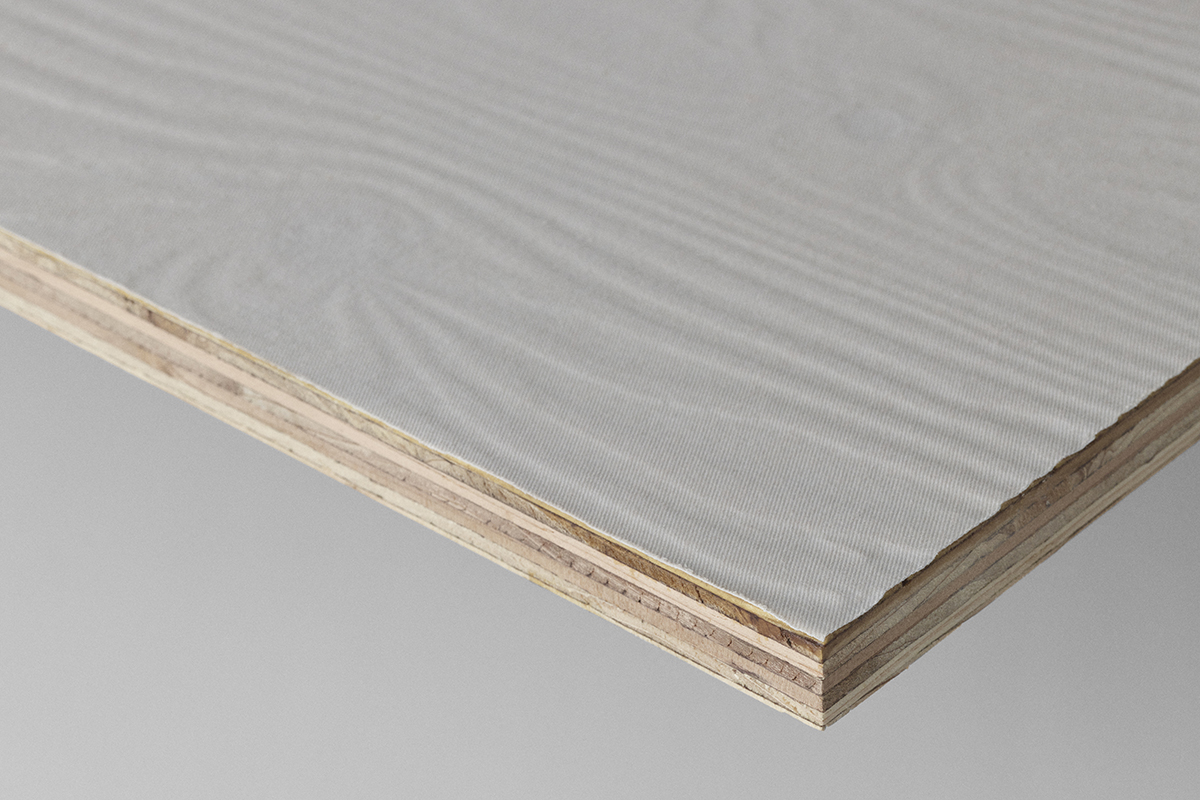

–ラーチ合板・スギ・膠・ハイゲージニット

–TIERS GALLERY

木材に金属や樹脂などを貼り付けてつくる「化粧板」という素材があります。この「フロッタージュ」シリーズは、伸縮性のあるやわらかいニットと木材とを重ね合わせた「ニット化粧板」です。

木目を強調する「うづくり」という加工を施した板と「46ゲージのダブルフェイス組織」という、きめ細やかなハイゲージニットを合わせることで、生地の編目が木目の凹凸に自然に追従し、繊細な模様が浮かび上がります。

表情豊かなテクスチャーのバリエーションをいかし、インテリアや家具のための建材として展開していくことを想定しています。

–WHAT’S KNIT?展 / 2021.7.7 – 7.11

-CREATORS / 大野友資、小野栞、高橋悠介、氷室友里、TAKT

-PROJECT ORGANIZED / カネマサ莫大小株式会社

-PLANNING AND CREATIVE DIRECTION / TAKT PROJECT

-COPY WRITING & PLANNING ASSOCIATE / 角尾 舞

–2020

–ベンチ

–木材・アクリルパイプ ・コンクリートブロック

–GOOD DESIGN Marunouchi

–「危機の中の都市 COVID-19と東京2050(β)」展 / 2020.9.18-10.8

–企画 / 東京大学工学部社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室

–主催 / 公益財団法人日本デザイン振興会 + 東京大学工学部社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室

–2020

–気泡紙・アルミ複合板他

–REALITY LAB. ISSEI MIYAKE ・ ISSEI MIYAKE GINZA/OMOTE

-かみのいし BAOBAO 中山英之+砂山太一 / 2020.7.1 – 7.31

-デザイン / 中山英之+砂山太一

-設計・ジオメトリエンジニアリング / 砂山太一

-ディテール設計 / studio archē (甲斐貴大)

-制作・施工 / studio archē (甲斐貴大 上林修司 横田晋平)

photo / BAOBAO ISSEI MIYAKE

–2019

–展示什器

–シナランバーコア・スチール

–建築倉庫ミュージアム

–建築倉庫ミュージアム 企画展 「構造展 -構造家のデザインと思考-」 / 2019.7.20 – 10.14

–会場構成 / 都賀洋輔

–什器設計・施工 / studio archē

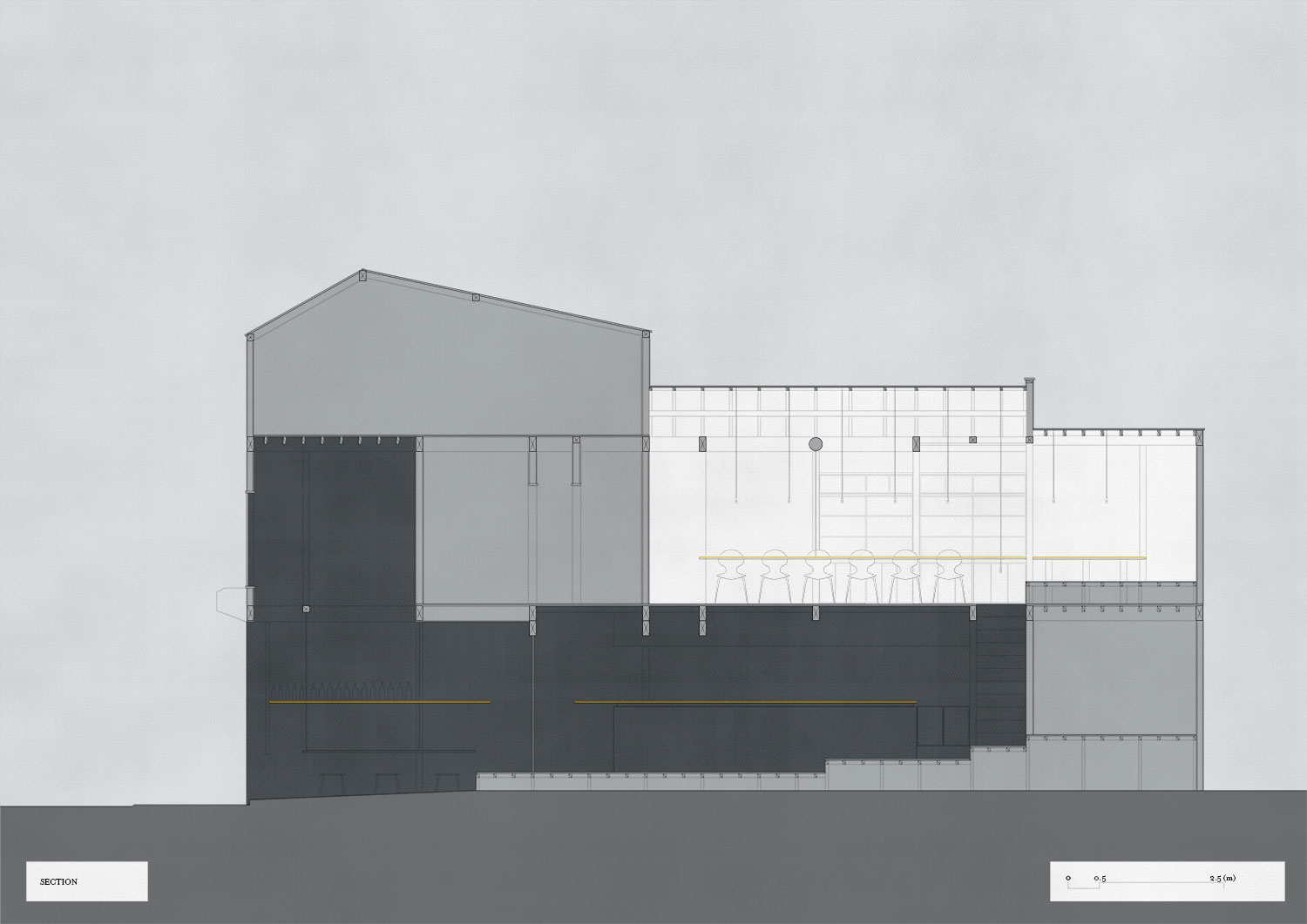

–2019

–店舗改修

–東京都渋谷区代官山

-Yummy Sake Collective

-設計 / 服部大祐(Schenk Hattori) 甲斐貴大(studio archē)

-制作・施工 / studio archē

テイスティングスペースを併設した新しい日本酒ブランドのコミュニティ形成の場として選ばれたのは、代官山駅から程近い、これまでに幾度も改修が繰り返されてきた築60年の木造建築であった。

正面道路から建物の奥に向かって上がってゆく傾斜や段差、二階床の不陸や壁面の歪みなどはそのままに、奥行きのある二層の空間を、ブランドのコンセプトから引用した黒と白で塗り分けていった。モノの持つ素材感を残しながら上塗りすることで、建物の持つ時間の蓄積が自然と立ち現れる。

水平・垂直の無い歪んだモノトーンの空間の中に異物として挿入された黄金の長い水平天板が、床面の高さ変化と呼応して、躙口・バーカウンター・ダイニングテーブル・ローテーブルとその役目を変えながら、外部の土間空間から二階の客席部分までを緩やかに繋いでゆく。

photo / Kohga Tamamura

–2016

–什器

–アルダー

–土岐謙次×金田充弘 「構造乾漆−Liquid to Solid しずくからかたちへ」

-会場構成 / 西澤徹夫

-什器設計・制作 / 甲斐貴大(studio archē)

photo / Itagaki Yuta

–2018

–家具

–タモ・ブナ・ラワンベニヤ・ラワンランバーコア他

-門脇邸

-設計 / アソシエイツ 門脇耕三 門脇章子

-リビング・多目的室家具 設計 / 浅子佳英+甲斐貴大 施工 / 甲斐貴大(studio archē)

photo / ©TakeshiYAMAGISHI

–2017

–POPUP STORE施工

–PVC・アクリル・ミラーガラス他

–東急百貨店渋谷東横店1F

-BAOBAO ISSEI MIYAKE POPUP STORE / 2017.8.10 – 8.23

-設計 / noiz architects

-制作・施工 / studio archē

photo / Yasuhiro Takagi

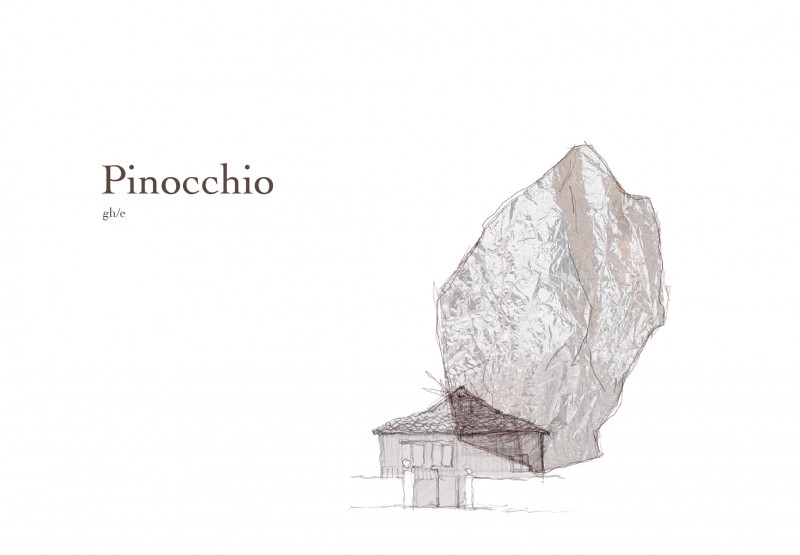

–2014

–インスタレーション

–アカマツ・銅

–HAGISO

たとえば大きな流れ星が空から落ちてきて、ここに衝突する。

流れ星は屋根に刺さり、壁を貫いて止まる。

そういった光景。

童話的で、非科学的で、ナンセンスな状況をつくる。

–HAGISO ハギスマスツリー企画2014 / 2014.12.13 – 12.28

–Artist : gh/e

–Detail Design / Production : 甲斐貴大

photo / Kosuke Nagata